本日はメルマガとnoteの日。noteは単体だと110円ですが年間のマガジンだと4054円なのでかなりお得になります。

年間買い切りマガジン4054円

値段設定は最初に安すぎて失敗したままです。

◆今週の気になるニュース

・カナダ首相 トランプ大統領に「51番目の州」と呼ばないで

・24年度のふるさと納税、過去最高へ ポイント禁止の影響は「未知数」

・夫婦別姓、今国会成立は不透明 推進派の足並みそろわず

・国民・玉木氏「消費税は一律に下げた方がシンプルで負担減」

まぐまぐ!または、スマホで読む方はnoteでお買い上げいただけます。関係ないですがついでにInstagramもフォローしていただけると喜びます。

目次

全然広報されてないけど戸籍はすでにデジタル化されました

日本の戸籍制度は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公式に登録する日本だけの独特の制度です。2000年代後半から2010年代初頭にかけて「マイナンバー制度」の構想が進み、戸籍情報のデジタル化や他の行政情報との連携が本格的に議論され始めました。

戸籍制度デジタル化の始まり(1990年代~2000年代)

日本の戸籍は長らく紙の台帳で管理されてきましたが、1994年(平成6年)には戸籍法が改正され、戸籍事務を電子的な情報処理システムで扱うことが可能となった。

これを受けて各自治体は順次コンピュータ化を開始し、2000年代前半には多くの市区町村で戸籍データのデジタル化が実施された。例えば、茅ヶ崎市では平成18年(2006年)に戸籍を電算化し、証明書発行や記載業務の効率化・サービス向上を図ったと報告されている。

2002年(平成14年)には住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)が稼働し、全国民(日本人と在留外国人)に無作為抽出の11桁の住民票コードが付番されました。この住基ネットの整備は、後に導入されるマイナンバー制度の土台の一つともなっています。

マイナンバー制度の構想と導入(2000年代後半~2010年代半ば)

マイナンバー制度導入の経緯はこんなかんじ

2007~2008年: 年金記録漏れ問題や定額給付金で共通番号の必要性が浮上

2009年: 総選挙で与野党が番号制度導入を公約

2013年: マイナンバー法成立。社会保障・税番号制度が法制化

2015年: 個人番号の通知開始(10月)

2016年: 行政手続でマイナンバー利用開始

実は15年前から始まっていたマイナンバーと戸籍の結合

マイナンバー制度開始当初、戸籍情報そのものはマイナンバーの利用範囲に含まれていなかった。戸籍は法務省(市区町村が原本、法務省が副本を管理)で運用され、個人番号制度は当初、税・社会保障分野を中心に運用されていたため。しかし、マイナンバー法の附則では「施行後3年を目途に利用範囲の拡大を検討する」ことが明記されており、戸籍分野もその有力な候補となりました。全国知事会などからも戸籍事務へのマイナンバー活用を求める声が上がり、2019年に戸籍法とマイナンバー法の両面で制度連携のための法改正が実現したのである。

2019年5月24日、改正戸籍法が国会で成立し、法務省は約5年後の2024年を目途に新システムの運用開始を予定すると発表。法務省が管理する戸籍データ(副本)をネットワークで各自治体や他の行政機関と連携し、本人確認や身分関係確認の際に戸籍証明書の紙提出を省略できるようにすることとなった。

具体的には、総務省管轄のマイナンバーシステムと法務省管轄の戸籍データベースを結び付けることで、必要な戸籍情報を行政機関間で照会・共有できる仕組みを構築する計画でした。マイナンバー制度は国民一人ひとりに付与した12桁番号をキーに各機関が持つ個人情報をひも付ける制度であり、これと戸籍システムを連携させることであらゆる行政情報の横断的な確認が可能となるわけです。

この改正法(令和元年法律第17号)は準備期間を経て2024年3月1日に施行され、戸籍とマイナンバーの本格的な連携運用が開始された>

新システムの稼働により、従来は本籍地の役所でしか取れなかった戸籍謄本が他の市区町村でも発行可能になる「戸籍広域交付」が全国で実現したわけです。

マンナンバーがあれば戸籍謄本はいらなくなった

年金や健康保険、児童扶養手当の申請など親子関係や婚姻関係の確認が必要な行政手続では、マイナンバーを提示するだけで戸籍謄抄本の提出を省略できるようになりました。申請先の行政機関と法務省の新しい戸籍システムとの間で情報照会が行われ、個人の親族関係データ(例えば「この人の配偶者は誰か」「何年に誰と婚姻したか」「どの子どもと親子関係にあるか」等)をリアルタイムで確認できるからですね。

例えば、婚姻届を提出する際には従来夫婦それぞれの戸籍謄本を本籍地役場で取得して添付する必要がありましたが、新システムでは提出先の役所でオンライン照会により本籍地の戸籍情報を確認できるため戸籍謄本の添付が不要となったのです。同様に、養子縁組の届出やパスポート申請、年金や各種手当の給付手続でも、マイナンバーカードを提示すれば戸籍証明書の提出省略が可能となっています。

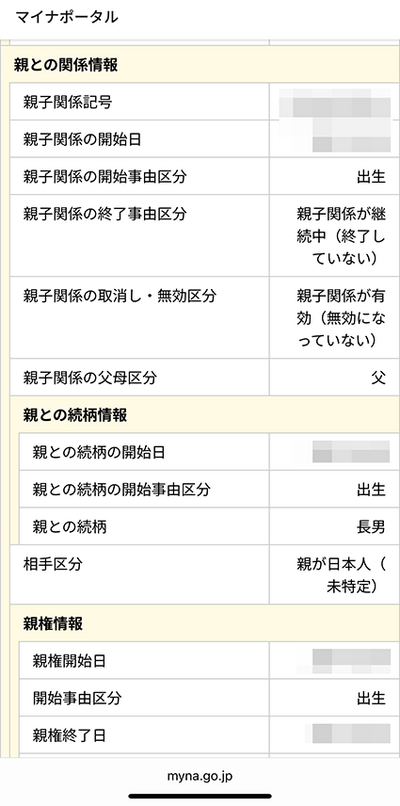

戸籍は戸籍電子証明書提供用識別符号になりました

新たに導入された「戸籍電子証明書提供用識別符号」は自分の戸籍電子記録の証明情報を提供するための16桁のコードで、役所窓口やオンライン申請時にこのコードを伝えることで、紙の戸籍謄本を提出する代わりに戸籍情報を共有できる>

↓わたしの戸籍情報でした。

この識別符号はマイナポータルからも発行申請が可能で、発行後3か月間有効となります。現在対応する行政手続は順次拡大中ですが、例えばオンラインでのパスポート申請時にこのコードを入力すれば、戸籍謄本の写しを別途提出する必要がなくなります

婚姻届も出生届もパスポートの申請も更新もマイナポータルからできるようになる

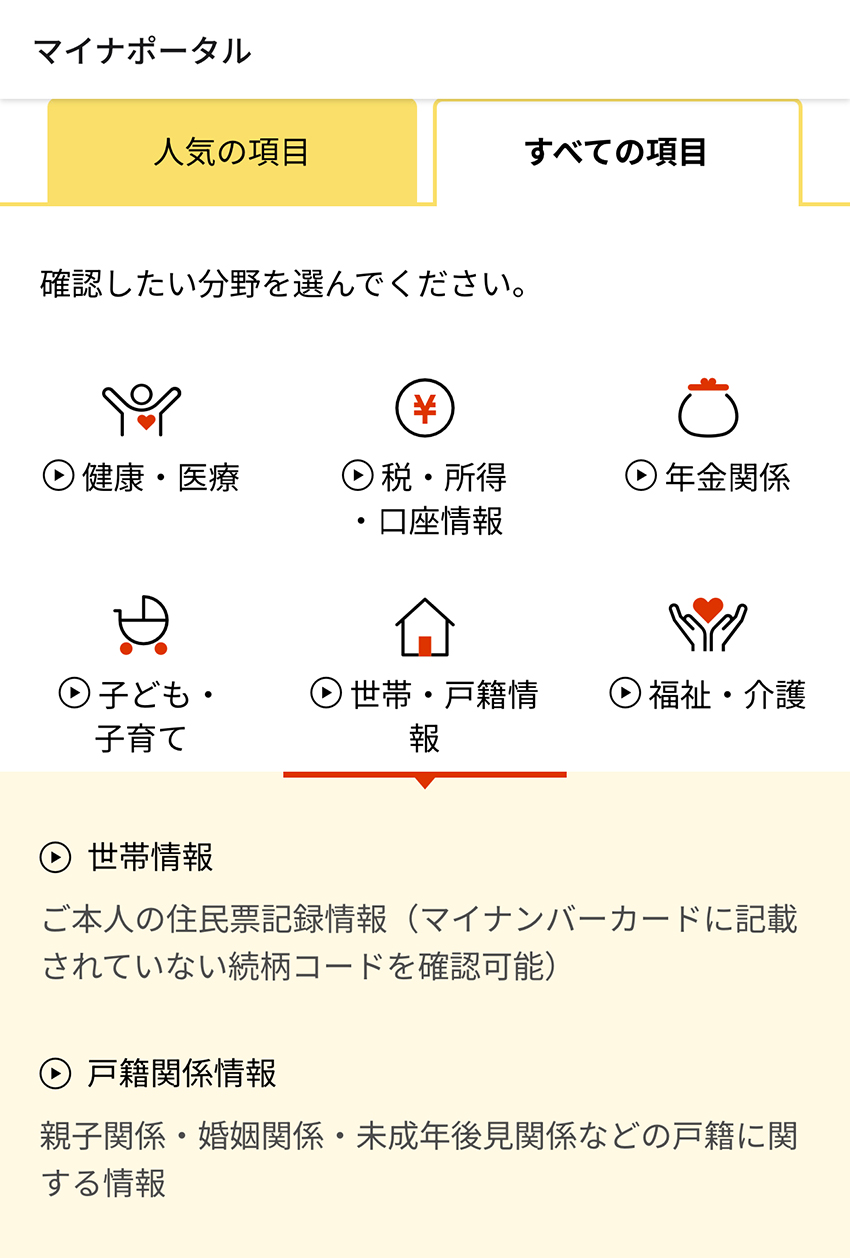

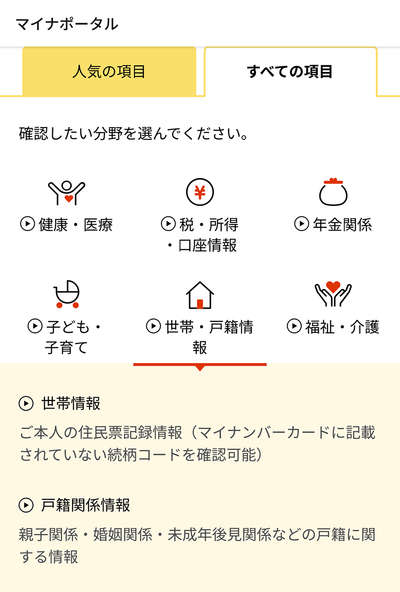

マイナポータルはすでにこのようになっています。

マイナポータルは運転免許証更新のオンライン講習や、基本情報の自動変更、本籍のオンライン変更など、運転免許関連のサービスに利用できます。2025年3月24日から「運転免許(マイナ免許証)」の機能が提供開始され、マイナポータルとマイナ免許証を連携することで、これらのサービスを利用できます。すごい。

免許情報の確認:マイナポータル上で自分の運転免許情報を確認できます。

オンライン講習の受講:運転免許センターで受講する更新時講習を、オンラインで受講できます。

基本情報の自動変更:住所変更などの際に、運転免許証の基本情報を自動的に変更できます。

本籍のオンライン変更:運転免許証の本籍情報をオンラインで変更できます。

夫婦選択姓別姓は戸籍とは全く関係無い

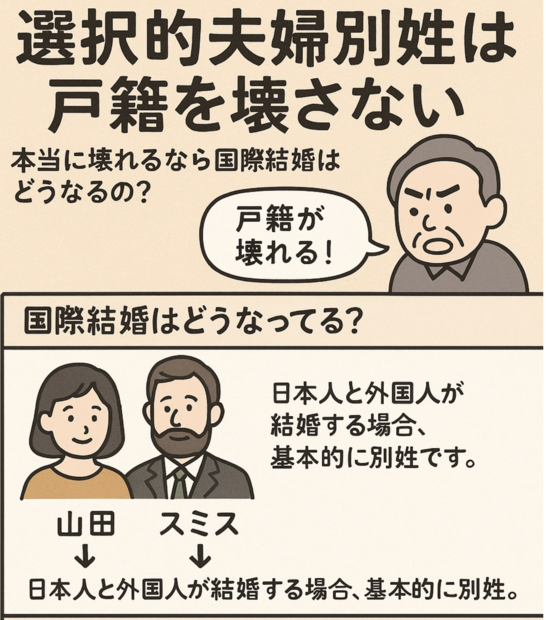

「選択的夫婦別姓を導入すると戸籍制度が壊れる」そんなトンデモをいうネトウヨがいます。

確かに、戸籍制度は日本独特の家族登録システムです。しかし結論から言えば、選択的夫婦別姓によって戸籍制度が壊れることは100%ない。 むしろ、社会の現実や制度の仕組みを見れば、その心配は根拠がないことがわかります。

古いイメージの「戸籍」と現在デジタル化された「戸籍制度」の違いも具体的に比較してみようと思います。

かつては「結婚したら夫の姓に変えるのが当たり前」という風潮が強かったですが、今では旧姓のままで仕事を続けたいと考える人も増えています。例えば、現在の女性役員層(ある程度年配の世代)でも約3割が職場で旧姓の通称を使っているという調査があります。若い世代ではさらに旧姓使用が浸透していると考えられ、名字=アイデンティティと感じる人が増えているのです。さらに世界を股に掛けるような職業では結婚することで姓が変わると物凄い作業量が発生して大きな負担になる。こういう人たちは「旧姓使用したいわけではなく、姓をそもそも変えたくない」のです。

離婚・再婚が珍しくなくなった現代では、再婚相手との間に生まれた子、前の配偶者との子などが一緒に暮らすステップファミリーも存在します。この場合、家族内で名字が異なることもあります(たとえば連れ子は前の姓のままとか)。それでも新しい家庭としてしっかり成り立っている例は数多く、名字の一致不一致は愛情や生活の実態とほとんど関係がないことがわかります。

古い「戸籍」のイメージと今の戸籍制度

なぜ「戸籍制度が壊れる」なんて声が出てくるのか? そこには、戸籍に対する古いイメージが影響していて、年配の方ほど、「戸籍=家族が一つの姓でひとまとまりになっている台帳」「一家の大黒柱(戸主)が家族を束ねている」という封建的な家制度時代の戸籍をイメージしがちです。しかし実際には、現在の戸籍制度は昔とは大きく様変わりしています。

戸籍は平成の時代に入って大きく様変わりしました。かつて役所では戸籍原本を和紙の台帳で管理していましたが、現在は戸籍の電子化が完了し、全国どこの市区町村役場でもコンピュータで戸籍情報を管理しています。縦書きだった戸籍様式も横書きに改められ、戸籍謄本と呼ばれたものは「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」と名称も変わりました

この名前からも分かるように、個人の事項を証明する書類という色合いが強くなっています。実際、戸籍には一家全員が連ねて書かれているわけではなく、現代はせいぜい夫婦とその子ども(子が独立するまで)の情報に限られます。役所間の連携も進み、2024年には戸籍情報を全国でオンライン連携するシステムも稼働開始しました(本籍地の役所に問い合わせなくても必要な戸籍情報を取得できるようになる仕組み)。もはや戸籍は紙の帳簿ではなく、行政が個人の身分関係を管理するデータベースと言ってよいでしょう。

こうして比べると、「戸籍制度」と一口に言っても昔と今とでは中身が全然違うことが分かりますよね。かつての戸籍は家長を頂点とする家族制度そのものでしたが、今の戸籍は個人個人の情報を集めた行政システムです。「戸籍制度が壊れる!」と言う人は、もしかしたら戦前の家制度的な戸籍を念頭に置いているのかもしれません。でも、そのような戸籍はとっくに過去のものなのです。そういう意味では戦前の家制度的な戸籍は消失しています。

家族全員が同じ姓かどうかは本質ではなく、誰が誰と親子なのか、誰と誰が夫婦なのかを正確に登録し公証することが目的なのです。極端な話、全員が同じ苗字かどうかは戸籍制度の核ではないんですね。

選択的夫婦別姓は戸籍制度を壊さない

戸籍制度の本質は姓の統一ではなく、 戸籍はあくまで家族関係を登録するシステムです。極端な話、夫と妻の姓が同じかどうかは戸籍のデータ項目の一つにすぎません。親子・夫婦関係さえ正しく記録されていれば、姓が違っても家族であることの証明は可能です。実際、法務省も「仮に夫婦別姓制度が導入された場合でも戸籍の意義(日本国民の親族的身分関係を登録・公証すること)は失われない」と公式に答弁しています。

さらに、「平成8年(1996年)の審議会答申で、別姓夫婦とその子も同一の戸籍に在籍するとされており、戸籍制度と両立が可能だ」と明言しています。要するに、法律的にも技術的にも夫婦別姓は戸籍制度でちゃんと扱えるのです。

保守的な論調の中には、「夫婦別姓を認めたらいずれ戸籍制度そのものが廃止されるのでは」というスリッパリー・スロープ論もあります。しかし選択的夫婦別姓はあくまで「姓を同じにするか別にするか夫婦が選べるようにしましょう」という制度です。戸籍そのものを無くすとか、家族関係の公的記録をやめるという話では断じてありません。自分が嫌だからといって出たらデタラメを並べ立てて他人に好みを押しつけるのは止めてくれのこのひと言です。

日本以外の全ての国は、戸籍では無く個人のIDで全てを管理します。実は日本も家族単位の戸籍制度から個人単位の登録制度への移行も議論されています。これにより、多様な家族形態に対応しやすくなると期待されていますが、これは夫婦選択姓別姓とは全く関係無く、利便性を上げることが目標です。

戸籍の管理は自治体に必ず戸籍係がいて、法務省の報告によれば、全国の市区町村における戸籍情報システムの総経費は、5年間で約1,300億円から1,400億円程度と試算されています。これは、年間で約260億円から280億円のコストがかかっている計算になります。

自治体の負担で言うと、人口11万6400人伊勢市では、住民票や戸籍謄本等の発行業務に関して、以下のようなコストが報告されています:

総経費:約1億2,160万円

発行件数:165,904件(有料151,151件、無料14,753件)

1件あたりのコスト:約733円

市民1人あたりの一般財源等投入額:約595円

このお金があればもっといろんなことができますよね。

電子化されたといってもまだまだ高齢者は紙でないとわからないと言う人もいて、さらにはマイナンバーに拒否感があり、マイナポータルにログインしたことも無い人がいます。こうした方は、年間300億円近いコストを負担してくれるのでしょうか。マイナポータルから大半の国民が自分で行うようになれば申請や発行1件あたりのコストは跳ね上がります。住民票一通1000円、戸籍謄本一通3000円みたいになっても紙がいいという人はいるんでしょうかね。

閑話休題

先日「物欲魔王のながえさんが今年買ったなかでこれはオススメというものはありますか」と聞かれました。

こちらです。

オムロン 温熱低周波治療器 HV-F312 -22% ¥13,800

サーフィンしたりスノーボードしたりすると腰が痛くなります。年なんだと思います。背筋とか足の筋肉を使うとパンパンに張るのです。ストレッチとか葛根湯とかいろんなものを試しましたが、ここまで効くのは初めてです。風呂の入った後でこいつでピコピコ2サイクルやると、本当に痛みが全くなくなります。感動したんだよ。ホントです。オムロンさんありがとう。