わたしが主催しています「21世紀を生き残るための永江 虎の穴塾」では塾生を募集しています。希望者は毎月30分。わたしと1:1でzoomでブレストができます。ビジネスモデルの相談はもちろん、転職や自己PR、招来の方向性などの雑談でもOK。明日の夜は30分で分かる最新のSEO、AIOセミナーです

目次

日本の泡沫政党ってあまりにデマばかりでウンザリだよ

参院選が終わりましたが、ひと言で言うと

小さな負担で大きなバック

原資は錬金術で!!

という野党が議席を伸ばしています。あまりにデマなのでAIもウンザリしてるようです。

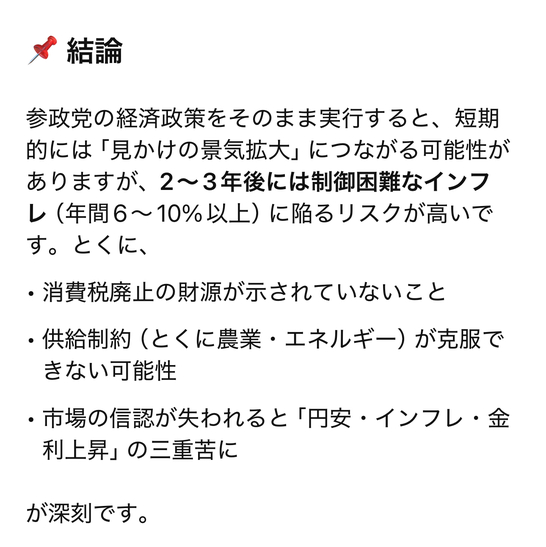

↓参政党の経済対策に対する分析

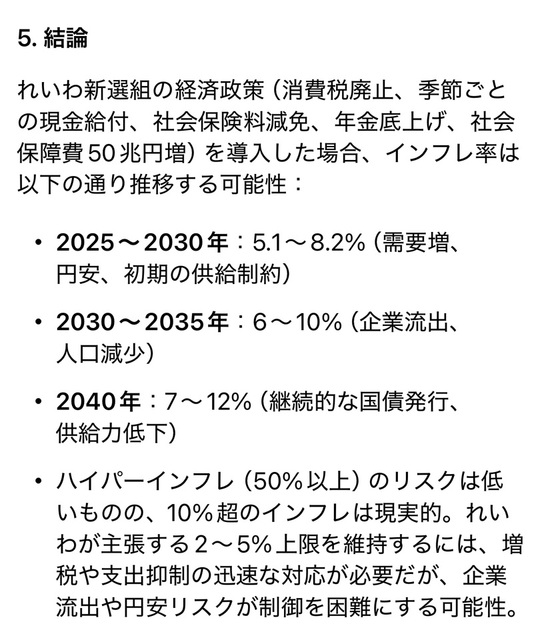

↓れいわ新選組の経済対策に対する分析

まあ、もともとれいわ新選組が言いだしたトンデモを参政党がパクってそれをベースにさらにトンデモを乗せているので参政党の場合のインフレのペースの方が早いです。国民民主も財源を明らかにしないのでこのグループ

むしろ共産党などはもともと学者も多いので「赤字国債は絶対いかん」と公言していて、みんなで稼いでいる大企業をぶち殺して全員で貧乏になって格差をなくそうというすがすがしい政策なのでこれはこれであるのかなとも思います。

で、なぜ国民はこうしたトンデモ政策に釣られるのかというと

・そもそも日本の財政の実態を知らない

これについてはYouTubeでアホ動画ばかりを拡散されてそれを信じ込む愚民が増えすぎて財務省もお怒りになってバカでもちゃんと見たら分かる動画を上げてきました。これが分からないのは洗脳で目が曇っているか、理解力というものがそもそもないかのどちらかです。

・どうでもいい。減税して使える金が増えるなら将来はどうでもいい

割と多そうなのがこれ。覚醒剤打ったら気持ちよくなる、将来なんて考えていないってタイプ。喫煙も同様ですね。

・宗教のように教祖の言う事を信じる

神谷、山本、そして最近では玉木さんも加わってきました。完全な信徒なので教祖の言うことは絶対なのです。

実はアホでは無い国民はこういう政党を求めているのでは

私の理想とする政治像です。

国民がもっとも求めているのは参政党や、日本保守党、れいわや共産に対抗できるリベラル寄りの保守ではないかと思うのです。このリベラル保守というのは新自由主義と言われるものです。1970年代以降に世界的に広がった経済・社会思想や政策の潮流を指します。大きくまとめると以下のような特徴があります

基本的な考え方

市場重視

経済活動はできるだけ自由な市場競争に任せるべきだとする立場。

小さな政府

政府の役割は最小限にし、規制緩和・民営化を進める。

個人の自由と自己責任

国家の介入よりも個人や企業の選択を尊重し、福祉や保障よりも競争を優先する傾向。

代表的な施策

規制緩和

金融、労働市場、貿易などで政府の規制を取り払う

民営化

国営企業や公共サービス(鉄道・郵便・電力など)を民間に

福祉の縮小

社会保障や公的福祉を削減し、効率化や民間活力に委ねる。

自由貿易・グローバル化

関税の削減や資本移動の自由化を推進

というもので、サッチャーやレーガンがこれ。しかしこの新自由主義ですと努力する人は報われるが福祉にすがって働きたくない人との格差が広がる。大きな政府を目指す野党からは猛反発されます。しかし大きな政府とは

高福祉 高負担

なわけで、国民はそんなことを望んでいるのか。言っときますが錬金術を基本にしている「高福祉、低負担」なんて妄想ですから、物理の法則を否定するような事ができるわけはないのです。錬金術なんて現実の世界にはないのですよ。

そんなわけで、低福祉、低負担で後は自分で頑張るという人たちのために、以下の政策をChagtGPTと共に考えましたのでご査収ください。

永江の基本政策は以下の通り

実現したときは日本はこうなる

・ばら撒きしない低負担の小さな政府

・国の予算を徹底的に再検証して無駄を削る

・経費を削減して投資に回す。理系の研究と技術開発重視

・公共事業は羽田をアジア1に。アジアのハブ港をチャンギや仁川から取り戻す

・男女平等、雇用均等、機会均等

・高齢者偏重の是正

・地方に自助努力を促す。れいわの大合併

・ありとあらゆる規制改革と既得権をなくす

・徹底した情報公開

・移民省を設立してきちんとした法整備を

・グローバリズムを徹底して日本をアジアのハブに

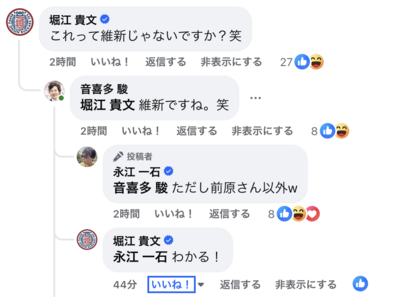

Facebookに投稿した反応

近いのは維新かもしれないですが、結構バラバラで方針は統一されていないように思います。投資の概念がないのが惜しい。

この基本政策をもとにChatGPTにプロンプトを与え、どうしたら実現するのか、そして実現した場合の日本の経済はどうなるかを長時間掛けて試算して貰いました。

この政策を実現するには by ChatGPT 5 Thinking

まずは前提

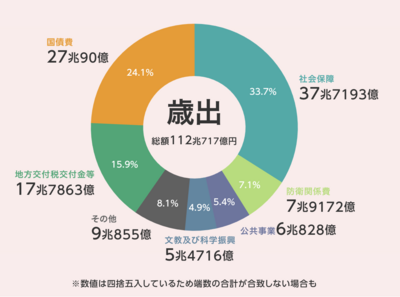

・一般会計(FY2025)115.5兆円。内訳:社会保障33.1%(38.3兆円)、地方交付税等16.5%(19.1兆円)、国債費24.4%(28.2兆円)など。利払いは10.5兆円。

・2024年カレンダー年の名目GDP:609.29兆円

・日本の総人口(推計、2025年8月1日):1億2,330万人。

・自治体数:全国1,741市区町村(2025年時点の中央省庁調査対象数)。平成の大合併で3,229→1,727へ大幅減(~2010年)。

歳出を恒常的に年20兆円削るには(3〜5年)

即時に年間20兆円カットは副作用が大きいので、3~5年で“基礎的財政収支ベースの恒常的な圧縮”を積み上げます。合計額の目安と手段は下の通り(レンジは保守/野心ケース)。

A. 社会保障の“成長率抑制”と適正化(+制度改定):▲2.0~▲3.5兆円

・薬価改定の連動強化・後発品促進、特許切れ薬の価格適正化(すでに方針明記。更に踏み込み)/高額療養費の所得刻み細分化と外来上限の見直しの拡張。※FY2025で国負担▲0.25兆円規模の一部措置は実施済み

B. 地方交付税等の“構造的”スリム化:▲1.0~▲2.0兆円

・1,741→1,000~1,200程度へ「令和の大合併」+クラウド共同利用(基幹業務の標準化)で重複事務と固定費を削減。

注:平成の合併は必ずしも即効の歳出減に結び付かない実証もあるため、保守見積り(5~10%)で積算。

C. 調達改革(全府省横串):▲0.8~▲1.6兆円

・競争性・透明性の徹底、パッケージ調達の分割、仕様のオープン化。国際比較では公共調達の高度化で5~10%のコスト低減余地が一般に見込まれる。

D. 各種補助・交付金のスクラップ&ビルド:▲1.0~▲2.0兆円

・エネルギー・農業・中小政策などの重複/恒久化した暫定措置をゼロベース再設計(MOFの科目内訳ベース)

E. 事務・人件・補助執行のデジタル置換:▲0.7~▲1.5兆円

・電子契約・AI審査・マイナンバー連携で審査・給付コスト削減(自治体1,741団体を対象に一体展開)

F. 公共事業の選択と集中:▲0.5~▲1.0兆円

老朽更新を優先、費用対効果の低い新設は凍結—ただし羽田強化など高回収案件へは“増”で後述

合計:▲6.0~▲11.6兆円(歳出)

さらに、歳入側のムダ(租税特別措置の整理や徴収効率化)等を▲3~▲5兆円相当、成長による自然増で▲5~▲8兆円相当を積み上げ、3~5年で“20兆円規模”の恒常的圧縮を狙います

令和の大合併の実行と効果

日本の支出のうち多くを占める地方交付金。

2024年の予算では

社会保障に迫る勢いです。そしてこのうち4割〜5割が地方の福祉、要するに高齢者に使われます。

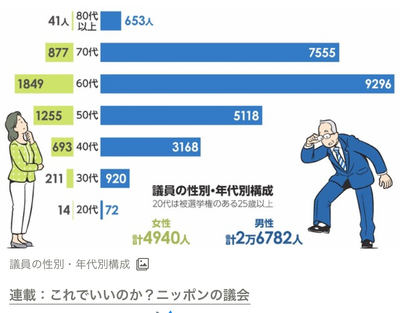

地方には国会議員の30倍もの爺さんばかりの地方議員がいます。この人たちも食わせています。国会議員の歳費の数倍以上です。

そこでここをバッサリと削減します。

目標レンジ:1,741 → 1,000~1,200(都道府県域をまたぐ広域連携も可)

削減の中身:首長・議会等の政治コストは数百億円規模で限界があるため、バックオフィス共同化(税・福祉・会計・人事・契約)とクラウド標準化が主役。

試算:地方交付税等(19.1兆円)の5~10%効率化=0.95~1.91兆円/年。ただし平成の合併は短期の歳出減が限定的だった研究もあるので、初期は5%(約1兆円)をベースライン。

地方の自助努力メニュー(KPI付き)

共同クラウドERPSaaS(税・住基・福祉・会計)…1,741団体で統一運用へ。KPI:5年で運用コスト▲20%/処理時間▲50%。

契約・支出のフルオープンデータ化…すべての入札・契約・支出を標準フォーマットで公開(調達コスト▲5~10%の国際目安)。

地域版「成長会議」…規制所管庁を横断するワンストップで用途規制・立地規制の特例承認(申請→60日で自動許可)。

広域で学校・病院・消防の再編…最小必要規模で上位機能へ集約、デジタル連携で“近さ”を担保。

徹底した規制改革と既得権益の排除

重点リスト(5年で実施)

・行政・金融・運輸・医療のデータ可用性義務化(匿名API/相互運用)

・許認可の「原則届出化」+サンドボックス常設化

・労働市場の流動化(転職時の年金・健保・資格の“可搬性”完全オンライン化)

・コーポレートガバナンス深化(政策保有株の更なる削減・社外比率強化)

・農地・都市計画の用途規制弾力化(空き地の物流・再エネ・データセンタ転用)

・電力系統接続の先着主義見直し(容量市場・地点価格制の整備)

・創薬・デジタル医療の薬事・保険迅速審査(ファストトラックKPI)

・公共調達オープン化(全契約のデータ公開)

マクロ効果(IMF/OECDの知見を日本に当てはめたレンジ)

年率+0.5~1.0%の成長押上げ=5年で実質水準+2.5~5%相当(中期)とになります。1円も予算を使わず景気は良くなり賃金も上がるわけです。

移民省」の設置と決めるべき法制度(骨子)

いまは出入国在留管理庁(法務省外局)が管理。2019年設置。これを移民省に格上げし、雇用・教育・地域定住・人権保護を統合。最低限やること:

移民・統合基本法(単一窓口・KPI管理/情報公開)

ポイント制永住の一層の明確化(J-Skip・J-Find・高度専門職の統合と迅速審査)

特定技能(SSW):対象拡充、SSW②の家族帯同・無期限更新を主たる人材パスに(既存拡張を制度化)。

技能認証・日本語の相互承認(国際資格のブリッジ試験)

地域受入枠+成長分野の人材クオータ(看護、半導体、空港運営など)

数値目標:純流入+30万人/年(5年)—労働力率の押上げ+内需拡大に直結。注:対象は在留資格の多様化で達成、SSWの拡大と高度人材のルート整備を両輪に。

同時に不法滞在などの強制送還のために拘置所や法整備をしっかり整え「日本に来て一所懸命に働いてくれる人は大歓迎。そうで無い人は強制送還」というルールを徹底します。

次は削減したコストを投資に回します

羽田を「アジア1」にする予算(指標と投資規模)

現状の手がかりは以下

・滑走路処理能力:約48.6万回/年(A~D滑走路)。

・競合の投資:仁川の第4期は4.8兆ウォンで処理能力1億人規模に拡張、チャンギはT5の初期契約だけでS$47.5億を発注(総事業はさらに大規模)。

・羽田D滑走路の建設費は約5,700億円(2010年)。

プラン(10年)

・滑走路容量:+10~15%(到着間隔短縮、誘導路増設、A-SMGCS更新)

・国際・国内混雑ピーク平準化(時刻配分の市場メカニズム試行)

・T2/T3のPAX処理+2,000万/年(手荷物・CIQの完全自動化)

・アクセス強化(物流連絡路・APM・桟橋拡張)

概算:1.2~1.8兆円(D滑走路の実績コストと競合の拡張単価を基礎に、桟橋・CIQ・地上交通を含む総合投資としてのレンジ)。この規模で旅客処理+2,000~3,000万人/年・国際都市数+30~50を狙う。

研究開発と技術投資に大胆シフト(“ばら撒き”でなく選択集中)

・日本全体のR&DはGDP比3.7%(2023)日本全体のR&DはGDP比3.7%(2023)、政府R&Dは5カ年:30兆円を掲げる第6期STI基本計画の枠内で、政府1%/GDPを明確コミット。

・優先5分野:半導体/AI・基盤モデル/脱炭素電力&蓄電/創薬/防災レジリエンス。

・執行設計:DARPA型ミッション公募+マイルストーン払い+失敗許容。民間1:政府1のマッチングで“投資”へ置換。

結論 GDPはどれだけ押し上がり1人あたりの負荷はどれだけ減るか

前提:名目GDP609.29兆円(2024)、人口1億2,330万人、改革は5年でフル効果。

・財政負担(歳出):20兆円の恒常的削減=国民1人あたり約16.2万円/年の負担軽減(単純割り)。

・再配分効果:歳出の半分(10兆円)をR&D・空港等の投資に再配分(乗数0.8~1.2)→+8~12兆円の名目押上げ(+1.3~2.0%)。

・規制改革の生産性寄与:5年で+2.5~5%の実質水準押上げ(IMF推計レンジを採用)。名目でも**+2.5~5%相当=+15~30兆円**。

・移民・労働力増:純流入+30万人/年×5年で労働投入+1~1.5% → +1~1.5%の名目押上げ=+6~9兆円。

合成(重複控除後のレンジ、5年後)

・保守シナリオ:+3.5%(約+21兆円)

・ベース:+5~6%(約+30~36兆円)

・野心:+8~10%(約+49~61兆円)

名目GDPは約640~670兆円帯が視野(為替による見かけの上下は別途)。一方、国民一人あたりの“恒常的負担”は年16.2万円程度軽くなります。

どうでしょう。永江の政策のとおりにして頂ければGDPは5〜10%は成長し、再びアジアのハブとして君臨し、国民1人あたりの負担は年に16万円も軽くなります。日本のシンガポール化ですが、前述のように新自由主義では経済は発展し努力は報われますが、働きたくない人との格差は広がります。投資的公共事業によって建設業界の賃金は上がり、たくさんの観光客が来ますのでサービス業も潤います。

で、わたしはもういい加減エー年ですのでこのプランに興味ある政治家の方はご自由にパクってください。これからは若い人たちが動く時代です。